本格的な冬が到来しました。

みなさん体調など崩していないでしょうか?

さて、もうすぐお正月ですが、お正月はいつから始まったのでしょうか?

☆正月って

ネットによると、弥生時代から正月のお祝いの風習が始まったそうです。農作業の成果を感謝する意味合いで行われるようになりました。奈良時代から太陽暦ができ1/1を新年にしようという動きになったそうです。

おせち料理も弥生時代から行われ、神様に感謝する風習として始まったようです。

年末年始になると街は何やら煌びやかに映り、気持ちも気忙しく感じます。年の瀬、正月となるといつもと違う感覚になります。

ただ今日が明日になるのみ、時間の流れは何も変わらないはずですが…。

テレビでは、実家への帰省や旅行などにぎやかに過ごす様子が映し出されています。

でも、過ごし方は人それぞれです。百人いたら百通りあります。

☆ドラマ「ひらやすみ」

最近やっていたテレビドラマ「ひらやすみ」

友人に教えてもらって見たらはまっちゃいました。

29歳のフリーターの主人公が、トモダチであるおばあちゃんから譲り受けた平屋に、いとこの大学生と一緒に暮らす物語。

売れることがすべての俳優の世界に疲れ、心を病み、結果フリーターに。

おばあちゃんが大切にしていたまな板を削ったり、バイト先の常連客に頼まれて犬の散歩をしたり、日々を大切に営む。

毎日気楽に生きているように見えるが、時には抗う。エスカレーターの右側に必ず立つのだ。高度経済成長時代の効率化の遺物への抵抗。

日々の悩みは毎日の夕飯のメニュー。いとこが主人公に「何にも悩みないの??」と聞くと、「クヨクヨ考えたってしょうがないじゃん」。

何をのん気なこと言ってるんだと思われるかもしれませんが、過去や未来を考えても、現在の自分がいる場所は変わりません。あるのは今この瞬間だけです。それなら、スキップしながら鼻歌交じりに過ごすのもいいかもしれません。

わたしが好きだった歌の歌詞にこんな言葉があります。

♪君のベストフレンドは君だから、もう一人の君を大切に

やわらかな心を支えてくれる君のからだを大切に

自分の一番の友だちは自分です。どうぞ大切な友だちに温かい言葉をかけてくださいね。

どうか来年がみなさまにとって実りある豊かな年になりますようお祈り申し上げます。

◇旅の出会い

先日、ちょっとお出かけをしました。

見知らぬ土地に行ったのですが、電車を乗る番線がわからず、右往左往していました。最後の頼みの綱で駅員さんに聞いたところ、「1番ホームの6番線です」と教えてくれました。

その教え方が、とても素敵だったのです。片手で「1」と手で示し、両方の手を使って「6」と示してくれました。その手の出し方があまりにも美しくて、思わず見とれてしまいました。あー、この方は仕事に誇りを持って行っているんだなと感じました。

また、街で見かけた親子、子どもがお父さんに「待って!」と言いました。「早くしなさい!」と言われるかと思いきや、「待ってるよ!」とお父さんは言ったのです。その優しい言葉の響き。いいです。

旅はそんなちょっとした出会いに感動します。

◇主治医に伝えること

話は変わりまして、じぶんはスタッフですがうつ病の当事者でもあります。ピアの立場でもあります。現在も抗うつ薬を服用しております。(何とか薬を無しにできないかともがいておりますがなかなか主治医の許可はいただけません)

現在はだいぶ回復してきたと感じておりますが、症状がつらいときは本当につらかったです。毎週診察に通い、薬もよく変更し、薬の効果が出るまで時間がある程度かかるので辛抱の毎日でした。

ところで、診察で主治医と話すとき、みなさんどのように工夫されてみえますか?

じぶんが一番困ったことは、じぶんの症状がどのような状態なのか把握することです。

症状が一進一退を繰り返しているようなとき、「最近はどうですか?」と聞かれることに対してどう答えるかについて本当に悩みました。今の自分の状態は果たしてよくなっているのだろうか、悪くなっているのだろうか。まったく判断できませんでした。

自分の現在の症状が自分の伝え方次第でどうにでもなってしまうことにすごく不安を感じました。内科の病気と違い検査数値で表せないので客観的に見ることがすごく難しかったです。

上記のようなことを防ぐためにも、自分の状態を普段から確かめておくことが大切かもしれません。調子のいいときにはこのような言動や表情になる、調子のよくないときにはこのような口癖になる、態度をとるなど。自分の気分はまわりから見てわからないことがほとんどなので、自分の状態を客観的に見る習慣をつけたり、まわりの人から教えてもらうことも大切と思います。

ポルタでは、WRAP(元気回復行動プラン)というプログラムを行いますが、自分の調子がよいとき、黄色信号がついているとき、赤信号のときなど、それぞれの状態を把握して対処法をあらかじめ考えておくというプログラムです。今後のじぶんの相棒と言っても過言ではありません。有意義なプログラムなので、ご興味のおありの方はぜひ体験してみてください。

これから季節の変動も大きくなるので、それによる体調の変化なども気づいていけるといいですね。

春は出会いと別れの季節ですね。

先日ポルタの一人のスタッフが自己都合で退職しました。

ポルタの立ち上げから関わりポルタを育み慈しみ、利用者さんやスタッフにとても愛情を注いでくれた方だったので、利用者さん・スタッフともにとても寂しい気持ちでいっぱいでした。

そのスタッフの最後の勤務日には多くの利用者さんが集まりました。

利用者さんの思いの詰まった色紙・花束をお渡し、それぞれ一言ずつメッセージを贈りました。

信頼しているスタッフとの別れはとても辛く寂しいものだと思います。

いつかは来る別れだと頭ではわかっているけど、なかなか感情としては受け入れがたいですよね。

スタッフは環境の一つなので、環境の変化に敏感な利用者さんにはとても堪えることと思います。

どう悲しさや寂しさを乗り越えていくのか人それぞれ違うとは思いますが、変わらないものもたくさん存在しています。時間は優しく包んでくれます。

退職されたスタッフのこころもポルタの中にあります。

どうか自分を助けてくれる人やモノをたくさん見つけてたくさん頼ってください。

みなさんのこころからの笑顔が見られるときを願っています。

久しぶりの投稿になりました。

2025年、気がつくともう2月も終わりになってしまいました。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

今日は脳に関する自分の思いを話してみたいと思います。

☆ 自分の脳の状態は、、、

数年前とても洋裁に凝っていた時期がありました。とにかく楽しくて楽しくて仕方なくてとり憑かれたように洋裁をやっていました。脳にエネルギーがあふれている感じで、いろんなアイデアが湧いてくるような状態でした。恋をしたときの、すべてがバラ色に見えるような考えるだけで嬉しくて仕方ないような感覚に似ていました。

そのときの状態を思うに、脳の報酬系が活発に活動していたように思います。

☆ 脳の特性

脳は快いことが大好きなのでどんどん快の状態がエスカレートしていくようです。

自分の脳の特性を考えていたら、脳というのは暗示にかけて動かすことができるのではないかと思うに至りました。調子が悪いときでも、口角を上げたり笑顔を作ったりすると気分が上がるよと聞いたことがありませんか。それは脳が楽しいかもしれないと認知するからです。

脳に関する本を読むと脳は「○○しない」という否定形の言葉は認識しないようで、最初の「○○」しか入らないそうです。なので、例えば「失敗しない」であれば「失敗」という言葉が残ってしまうので「成功する」という言葉に変えた方がよいと言われています。また、慣れるということも脳には大切なので繰り返し行うということも大事だそうです。繰り返し自分への肯定的な言葉を投げかけ続ければ少しずつ脳にインプットされ、気持ちが上向きになっていくのではないかと思います。

☆ 鼻歌を唄う

それで思いついたのが、鼻歌を唄うことです。普段でしたら上機嫌のときしか鼻歌は出てきません。なので、鼻歌を唄うことで脳に楽しいと思い込ませることができるのではと思いました。

それを実践し始めたのは2024年の始め。それから毎日気づいたときには鼻歌を唄っていました。そして、いつの間にか常に鼻歌を口ずさむようになっていました。すると、家族も何かこの人機嫌いいんじゃないの?と感じるようになっていった気がします。そのおかげかどうか定かではありませんが、精神的な不調が減ったように思います。

さあ、みなさんも始めてみませんか。素敵な鼻歌を!♪

- 参考図書:「脳を“だます”とすべてがうまく回り出す」三宅裕之

「あなたの脳のしつけ方」中野信子

・スタッフ体験レポート

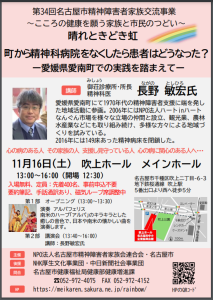

今回は、ポルタスタッフが参加した講演会の体験レポートです。

先日、名古屋市精神障害者家族交流事業の一環として行われている「こころの健康を願う家族と市民のつどい 晴れときどき虹」に参加しました。

「町から精神科病院をなくしたら患者はどうなった?」という題名で、愛媛県愛南町で実践された御荘診療所所長精神科医の長野敏弘氏の講演がありました。スタッフが心に残ったことを、体験レポートとしてご紹介したいと思います。

・「精神科病床をなくす」という目標

長野氏は愛媛県愛南町にて1970年代の精神障害者支援に端を発した地域活動に参画。

地域起こしの活動を続ける中で2006年にはNPO法人ハートinハートなんぐん市場を様々な立場の仲間と設立、観光業、農林水産業などにも取り組み続け、多様な方々による地域づくりを試みています。2016年には149床あった精神科病床を閉鎖しています。

活動開始当初は精神科病床をなくすという目標は到底成し遂げることのできないものだと思っていたそうです。それが、地域での活動をしていくうちに、これは不可能ではないかもしれないと感じ、少しずつ病床を減らしていき、遂には病床をなくすことができたそうです。地域では、24時間365日対応の看護小規模多機能型居宅介護事業所をたちあげ、安心して暮らしていける街づくりのために奮闘されてみえます。

・無意識に沁みつく差別について

講演の中で、ある利用者さんの話が出ました。よく「障がい者とともに生きる」と言われるけど、「ともに」という言葉自体が差別なのではないかとその利用者さんはおっしゃったそうです。その話を聞いて今まで気づかなかった視点を教えられました。

そもそも「ともに」の言葉は健常者と障がい者を区別していることからくる発想です。長年しみついた偏見や差別は知らないうちに心を侵食しているのだと強く思います。「男なら泣くな」とか「女は家にいるべきだ」など数え上げたらキリがありません。

日本では、車いすの方が外出するとなると様々な壁がありますが、諸外国では障害を持っている方も外出が当たり前にできるようになっているところも多く、アメリカの卒業式では当たり前のように車いすの方が列席されていました。

差別のない世の中を願っていますが、自分でも気づかない無意識の世界に沁みついている考えがあるのだと強く感じました。自分ができることはすごく微々たることですが、心の奥にある意識に気づいていけるようになりたいです。

厚生労働省の令和2年患者調査によると「精神および行動の障害」の分類における推計患者総数は約500万人になっています。年々、精神疾患の患者数は増加しており、精神疾患を持ちながら働くという方の数も増えていくと思われます。そうした精神疾患をもちながら働くうえでのポイントをご紹介します。

目次

・両立支援とは?

・セルフケア

・相談する

・両立支援とは?

病気や障害を抱える従業員に対して仕事と治療の両立を支援することを両立支援といいます。治療が長引くことで職場に復帰することができるのか不安に感じる方もいるかもしれません。治療と仕事を両立していくためには、「会社からサポートを受けながら働く」ことが大切です。両立支援を受けるには会社に申し出るところからスタートします。両立支援申し出の流れは以下のようになっています。

①会社に対して両立支援の相談をする。

➡会社側は業務によって疾病が増悪しないように配慮する必要があります。疾病を抱える労働者を就労させると判断した場合は、疾病と仕事の両立のために必要となる措置や配慮をしていくことになります。

②主治医に業務内容や勤務情報などを伝えるための書面を提出します。

➡主治医から就業継続の可否や就業上の措置など、働き続けるうえで望ましい配慮を記した意見書を作成します。

③主治医や産業医、労働者自身の意見を踏まえて今後の方針を決定する。

・セルフケア

会社側に配慮をお願いすることと同じくらい重要なのは、ご本人自身が体調を悪化させずに働くための「セルフケア」です。生活リズムを整えることやストレス発散をすることができるとよいでしょう。

睡眠リズム

十分な睡眠時間を確保し、規則正しい生活リズムを作りましょう。

適度な運動

ウォーキングやジョギング、ストレッチなど汗ばむ程度の運動を定期的に行うことができるとよいでしょう。

ストレスの発散

趣味やリラックスする時間を設けること、信頼できる人とコミュニケーションをすることはストレスの発散に有効です。自分に合ったストレスの発散方法を見つけることができるといいでしょう。

・相談する

上司に相談する

業務内容が自分の能力や体力を超える場合は上司や人事担当者に相談し、適正な業務内容に変更してもらうことは大切です。日々の業務の中で報告や相談を行い、コミュニケーションを取りやすい関係性を心がけましょう。

支援者に相談する

症状の変化や仕事でのストレスなどについて主治医などの支援者に相談しましょう。場合によっては専門的な治療が必要となるかもしれません。医療機関やさまざまな支援機関の窓口を利用することもできます。

まとめ

治療をしながら仕事をする場合には、会社と相談しながら働くことがとても大切です。

精神疾患を抱えながらも、あなたらしく働くことを諦めないでください。自身の体調をケアするとともに、職場・支援機関に上手に相談して、環境を整えていくことができるとよいでしょう。

参考文献

厚生労働省 令和2年患者調査の概況 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/20/dl/kanjya.pdf

厚生労働省 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000912019.pdf

今回は「マインドフルネス」についてご紹介します。マインドフルネスという言葉は聞いたことあるでしょうか?近年では書籍やテレビなどでマインドフルネスが取り上げられることも増え、注目を集めています。ここではマインドフルネスとはどのようなものなのか、ご紹介します。

目次

・マインドフルネスとは?

・マインドフルネスの効果とは?

・マインドフルネスの注意点

・まとめ

●マインドフルネスとは?

マインドフルネスは「今この瞬間に、意図的に、価値判断をせずに注意を向ける」というものです。これを見て読むのをやめたくなりましたかね。これでは理解することが難しいので細かく分けていくと、”今のこの瞬間”、”意図的に”、”価値判断をしない”というのがポイントになります。

今この瞬間とは?

私たちは過去のことを後悔したり、将来のことで心配や不安な気持ちになったりしています。「今日のご飯は何にしよう?」「ネットニュースでこんなのやってた。」など、何か目の前のことに取り組んでいる時でさえ、他のことに注意が向いてしまうものです。これは自然なことで、過去や将来のことを考えることは人間に備わった力です。しかし、過去や未来のことばかりにとらわれてしまうと、あれこれと後悔し続けたり、将来のことを心配し続けたりしてしまいます。そうすることで目の前のことに気持ちが向けられない状態になってしまうのです。マインドフルネスでは、今この瞬間に意識を向けていくことを大切にしています。今自分は何を考えているのか、自分の身体感覚などに気づいていきます。

意図的にとは?

私たちは悩みや後悔をするとき、ふと頭をよぎる様々な考えがあります。ふと昨日の仕事のミスを思い出したり、あんなこと言わなければよかったと思ったりすることがあるかもしれません。意識して悩もう、後悔しようと思って考えている人は少ないのではないでしょうか。過去を振り返って考えたいときはいいでしょう。しかし、ふとした時にわいてくる様々な思考や感情に私たちはとらわれてしまいます。わいてくる感情や考えに飲み込まれることなく、自分が注意を向けたいものに意図的に注意を向けることがマインドフルネスでは大切です。

価値判断をしないとは?

私たちは常に様々な判断をしています。テストで悪い点を取ったら「自分は出来損ないだ」と思ったり、受験で失敗すると「もう自分は思い通りの人生を送れない」と思ったりすることがあるかもしれません。テストの点数が低かった、受験に失敗したというのは事実かもしれません。しかし、そこから考えるものは何通りもあるものです。点数が悪くても「今回はうまくいかなかった」「苦手なところが見つかった」と思う人もいるかもしれません。多くの人はうまくいかないことがあったときにネガティブな判断をしてしまうでしょう。この判断をしないというのがマインドフルネスのポイントです。ポジティブに考えようというものではありません。事実と考えを切り離しておくことが大切です。事実に対して様々なネガティブな意味をつけていくことで、失敗した➡次もうまくいかないはずだ➡自分は落ちこぼれだ、とネガティブ思考の悪循環に陥ってしまうかもしれません。評価や判断をすることから少しとどまって、事実は事実としてとらえていきます。

体験から学ぶ

マインドフルネスを理解するうえで言葉だけで理解するのは難しいかもしれません。マインドフルネスをしばらくの間実践してみることで、今この瞬間に注意を向ける、意図的に注意を向ける、価値判断をせずに注意を向けるということが分かるようになってくると思います。マインドフルネスは注意の向け方だけでなく、あるがままを受容するといった態度も重要です。興味を持った方は一度試してみてください。

●マインドフルネスの効果とは?

マインドフルネスに関する研究は様々報告されており、マインドフルネスの瞑想をすることで、うつ病や不安症に対して有効性が確認されています。摂食障害や依存症などでは更なる検証が必要であるものの、有効性が示されています。ストレスの低減については効果があると報告されていますが、大学生を対象とした研究では効果が十分ではなかったものもあり、さらなる研究が必要とされています。

職場でのマインドフルネスの実施では従業員のストレス、燃え尽き症候群、精神的苦痛、身体的不満を軽減し、仕事への意欲を高めるのに有益であるとされています。

●マインドフルネスの注意点

マインドフルネスについて検索すると、マインドフルネスは危険だというようなネット記事もみかけます。マインドフルネスの危険性や注意すべきことは何なのでしょうか?

独学で行う場合

独学で行う場合は気をつけて行う必要があります。トレーニングを受けた人からの言葉がないため、自分の感覚で進んでいきます。マインドフルネスは自分自身への気づきを得ていくトレーニングですが、不安な気持ちやいらだちにとらわれ、瞑想中に抜け出せなくなってしまうことがあります。気づいて瞑想を中断したり、別のことに注意を向けることができればよいのですが、一人で行っている場合は難しいこともあります。特に心理的に課題を抱えている方は、一人で行うよりもインストラクターにみてもらいながらやるのがよいでしょう。

また、目的意識が強すぎることでマインドフルな態度を得ることが難しいこともあります。あるがままを受け止め、価値判断をしないことが大切ですが、何かを得ようとすればするほど、得られないことに対してネガティブな評価が伴ってしまいます。頑張りすぎてしまう状態でいるとなかなかマインドフルネスによる効果が十分に得られないかもしれません。

トラウマを抱えた方

PTSDの診断の有無に限らず、逆境体験のある方は、インストラクターに事前に確認し、通院している方は主治医に尋ねてから行うのがよいでしょう。身体へ注意を向けることが多いので、過去の体験と身体感覚が結び付き、つらい体験をする可能性もあります。瞑想を中断したり、落ち着けるように導いてくれるような環境を用意しておくことが大切です。

●まとめ

マインドフルネスは、近年注目され、さまざまな効果が報告されています。ストレスとなる場面は誰しも遭遇しうるもので、ネガティブな思考や感情に飲み込まれず、距離をとることができる力は、精神的な困難さを抱えているかどうかにかかわらず健康的な生活を送っている方にとっても役立つものだと思います。興味を持たれた方は試してみてください。

参考文献

Dexing Zhang, Eric KP Lee, Eva CW Mak, CY Ho, and Samuel YS Wong. (2021). Mindfulness-based interventions: an overall review. British Medical Bulletin. 138, 41-57.

Renée A. Scheepers, Helga Emke, Ronald M. Epstein, Kiki M. J. M. H. Lombarts. (2019). The impact of mindfulness-based interventions on doctors’ well-being and performance: A systematic review. Medical Education. 54(2), 138-149.

J.David Creswell. (2017). Mindfulness Interventions. Annual Review of Psychology. 68, 491-516.

みなさんはうまくいかないこと、困ったことがあったら誰かに相談するでしょうか?そもそも相談せずに自分で何とかするという人もいるかもしれません。大きな困難に直面したときに周りを頼ることができず、一人で抱え込むことは心身の健康を脅かすかもしれません。相談することはどうして難しいのか、相談することのメリットについてご紹介していきます。

目次

・相談することの難しさ

・相談することのメリット

・まとめ

●相談することの難しさ

相談するとき、誰に相談するでしょうか?どのようなことについて相談するのかということでも変わってくるでしょうが、家族や友人、職場の人に相談することもあれば、医師や教師、弁護士など専門的な人に相談することもあるかもしれません。相談する人にとってのハードルとして以下のようなものがあると考えられています。

・相談することによるメリットが少ないと思っている

・自分の問題はたいしたことがないと低く見積もっている

・相談することの手間が大きい

・相談することで起こる自分への評価を気にする

など様々な理由が考えられています。

相談することについての研究も行われていますが、相談することがなぜ難しいのかという仕組みが理論立てられているわけではありません。

「相談したところで何が変わるの?」「人に頼むのは面倒」「自分はダメな奴だと思われるかもしれない」と言ったことが相談するときに頭をよぎっているかもしれません。変化に期待が持てなかったり、相手を信頼することが困難な人にとって相談することはハードルが高いものです。

●相談することのメリット

相談することによって得られるものとして

・問題解決する可能性が高まる

・悩みを吐き出すことで気持ちが楽になる

・自分について知ってもらうことでより親密になる

などが挙げられます。

目の前の問題について複数人で取り組むことで一人の時よりも解決できる可能性が高くなります。自分よりもその問題について詳しい人がいれば解決の糸口がつかめるかもしれません。心理的な問題であれば、相談することで、気持ちが楽になったり、人に話すことで整理できることもあります。また問題への対処だけでなく、相手を頼るという行動を通じて親密さが強まるということもあります。

相談することで前向きな変化があると思うのか、余計に悪くなると思うのか、親密になれると思うのか、馬鹿にされると思うのかなど相談することについての捉え方の違いが相談できるかどうかに関係しているかもしれません。

多くの研究では男女差が認められることも多く、男性の方が相談が苦手ということが多いようです。文化的な要因もあるかもしれません。

●まとめ

相談することが苦手だと感じている人にとって相手に頼みごとをしたり、信頼するということは難しいかもしれません。相談が苦手な方は自分で対処しようとする頑張り屋な方かもしれません。しかし、一人では抱えられないようなことが起こった時に信頼できる誰かに頼ることができるということは自分の健康を維持するために大切です。人に頼ることは弱さではありません。信頼できる人に少し頼ってみてはいかがでしょうか。

人前で話すときや発表をするときに緊張し、呼吸が速くなる、手足が震える、汗をかくなどそのような体験で困ったことはありませんか?今回はあがり症についてご紹介します。

目次

・あがり症とは

・緊張するのは自然な反応

・あがり症の対策

あがり症とは

あがり症とは人前で何かをするような場面で強い緊張に陥り、日常生活や社会生活に影響を与える状況を指します。人からどう思われるのか気になり、過度な緊張や不安、恐怖にさいなまれています。緊張状態が強いことで発汗や手の震え、動悸、腹痛などの身体症状として表れることもあります。こうした身体症状に注目してしまい、余計に緊張や不安感が強くなってしまうこともあります。

あがり症には

・人前で話すことを恐れる

・人前でどもってしまうことを恐れる

・人前で顔が赤くなることを恐れる

・人の視線にさらされることを恐れる

などの方がみられます。

あがり症の程度が強い方は社交不安症などの精神疾患の可能性も考えられるため、医療機関への受診をおすすめします。

緊張するのは自然な反応

人前で話すときに緊張してしまうのは多くの人に当てはまる自然な反応です。人前でのスピーチや面接の場では多くの人が緊張するものです。緊張することは悪いことでもなく、特殊なことでもありません。

あがり症の方は緊張が強くなり、頭が真っ白になってしまう、人とうまく話すことができないといったことが起こることで日常生活や社会生活に支障をきたしています。支障となる出来事は緊張によって引き起こされるため、緊張を取り除きたいと思いがちですが、緊張をなくすことを目的としない方がよいでしょう。誰しも緊張する場面に遭遇することはあるので、どんな場面でも緊張しない自分を目指すよりも、緊張しつつも適度にふるまうことができる状態を目指すことが大切です。

あがり症の対策

小さいことでもいいので、今の自分にできることから成功体験を重ねることが大切です。一人で発表をイメージして練習をする、家族の前で話してみるなど自分にとってできそうなところからうまくいったという体験を重ねていきます。あがり症となる過程では、過去の失敗体験から不安や緊張が駆り立てられていることが多いため、これならできるという自信をつけることは対策の一つです。

しかし、あがり症の対策として場数を踏めば慣れるものとも限りません。恥をかく、失敗するイメージがあり、うまくいかないのではないかと緊張してしまいます。ほとんどうまくいっていても、自分のできていなかった面に注目し、「やっぱりできなかった」とさらに落ち込んだり、次も同じことが起こるのではないかと不安の確信が強まったりしてしまいます。このような悪循環から抜け出すには、緊張しなくなることや不安をなくすことを目的とせず、緊張しても大丈夫と思えることが大切です。緊張しつつも人前で話すことができる、顔が赤くなるがそのことに過度にとらわれずにいられるといった状態を目指していきます。不安な場面についての悪循環を整理し、身体症状など自分自身に注意が向いてしまう状態を緩めていくことで、緊張しても困らない状態にしていきます。

まとめ

人前で何かをするときに緊張するのは誰でも起こる自然な反応です。緊張によって身体症状が強くなり、緊張や不安にとらわれすぎてしまうと問題です。練習して自信をつけることやカウンセリングを受けるなどして自分自身の特徴を理解することで症状の改善が期待できます。人前で緊張してしまうことで、支障が大きすぎると感じる方は医療機関などで相談してみましょう。

人の言動や感情に揺れ動きやすかったり、音やにおいなど周囲に刺激に過敏さを感じていたりしませんか?繊細さを抱えているため、日々生活する中で起こる様々な刺激に疲れやすさや生きづらさを感じているかもしれません。今回は、そんな特徴をもつ方、HSP(Highly Sensitive Person)についてご紹介します。

目次

・HSPとは

・HSPの特徴

・HSPの対処法

・まとめ

HSPとは

HSPとはHighly Sensitive Personの略で、”とても繊細な気質を持った人”という意味です。約20%の人がHSPにあてはまるとされており、ささいな外部の刺激にも反応しやすい特徴をもっています。他の人では気にしないようなことでも敏感に反応してしまうため生きづらさを感じることがあります。

HSPは病気や診断名ではなく、うつ病や発達障害とは異なるものです。その人の生まれ持った気質を示す用語になります。日本におけるHSPに関する研究は少なく、まだわからないこともたくさんあります。

HSPの特徴

・情動伝染(相手の感情に同調する)しやすい

相手の感情に影響されやすい特徴をもっています。人の気持ちに共感しやすい一面もありますが、周囲の感情に圧倒されやすい一面ももっています。怒っている、悲しんでいるといったネガティブな感情を受け取りやすく、ネガティブ感情に自身も揺さぶられやすいのです。

・疲れやすい

外部の刺激に反応しやすい特徴をもっているので、神経を高ぶらせた状態になりやすく、自分自身も気づかないうちに疲れ切ってしまいます。楽しい時間を過ごした後でも、疲れてしまい、体調を崩すということがあります。

チェックリスト

□大きな音で不快になる

□1度にたくさんの事が起こっていると不快になる

□明るい光や強いにおい、ごわごわした布地、近くのサイレンの音などにゾッとしやすい

□忙しい日々が続くと別途や暗くした部屋などプライバシーが得られ、刺激の少ない場所に逃げ込みたくなる

□短時間にしなければならないことが多いとオロオロする

□他人の気分に左右される

□競争場面や見られていると、緊張や動揺のあまり、いつもの力を発揮できなくなる

□痛みに敏感になることがある

□生活に変化があると混乱する

□微細で繊細な香り・味・音・芸術作品などを好む

□美術や音楽に深く感動する

HSPの対処法

HSPは病気ではないため何か治療法があるというわけではありません。繊細さを抱えているために起こる、自信のなさや疲れやすさについてどのようにしたら抱え込まずに過ごすことができるのか対処法を見つけていくことが大切です。

・安心安全の場を確保する

自分自身が安心して過ごせる場所を確保することが大切です。自分だけの落ち着けるスペースを確保するとよいでしょう。働いている方であれば、トイレや人のいない部屋など落ち着ける場所を見つけておきましょう。

・刺激の少ない環境を整える

外部の刺激に敏感なため、過ごしやすい環境を整えることが大切です。音が気になる方は耳栓やノイズキャンセリング機能のついたイヤホンをつけてみてはいかがでしょうか。

・何もせずにリラックスできる休み方をする

何か行動をしようと思うと疲れてしまうことがあるので、ゆったりと落ち着いた時間を過ごすことでリラックスする休み方を見つけてみるとよいかもしれません。

・自分の繊細さについて理解する

どういったときに過敏に反応してしまうのか自分について理解を深めることが大切です。

まとめ

HSPは外部のさまざまな刺激に反応しやすい特徴をもった人たちのことを指します。刺激に反応しやすいため、疲れやすく、人混みなど周囲の環境に圧倒されやすいです。一方で思慮深さから将来の危険を予測することに長けている、共感能力が高いといった特徴もあります。自分はHSPではないかな?と思った方は、自分自身について理解を深め、居心地の良い環境をつくっていくことができるとよいかもしれません。