◇旅の出会い

先日、ちょっとお出かけをしました。

見知らぬ土地に行ったのですが、電車を乗る番線がわからず、右往左往していました。最後の頼みの綱で駅員さんに聞いたところ、「1番ホームの6番線です」と教えてくれました。

その教え方が、とても素敵だったのです。片手で「1」と手で示し、両方の手を使って「6」と示してくれました。その手の出し方があまりにも美しくて、思わず見とれてしまいました。あー、この方は仕事に誇りを持って行っているんだなと感じました。

また、街で見かけた親子、子どもがお父さんに「待って!」と言いました。「早くしなさい!」と言われるかと思いきや、「待ってるよ!」とお父さんは言ったのです。その優しい言葉の響き。いいです。

旅はそんなちょっとした出会いに感動します。

◇主治医に伝えること

話は変わりまして、じぶんはスタッフですがうつ病の当事者でもあります。ピアの立場でもあります。現在も抗うつ薬を服用しております。(何とか薬を無しにできないかともがいておりますがなかなか主治医の許可はいただけません)

現在はだいぶ回復してきたと感じておりますが、症状がつらいときは本当につらかったです。毎週診察に通い、薬もよく変更し、薬の効果が出るまで時間がある程度かかるので辛抱の毎日でした。

ところで、診察で主治医と話すとき、みなさんどのように工夫されてみえますか?

じぶんが一番困ったことは、じぶんの症状がどのような状態なのか把握することです。

症状が一進一退を繰り返しているようなとき、「最近はどうですか?」と聞かれることに対してどう答えるかについて本当に悩みました。今の自分の状態は果たしてよくなっているのだろうか、悪くなっているのだろうか。まったく判断できませんでした。

自分の現在の症状が自分の伝え方次第でどうにでもなってしまうことにすごく不安を感じました。内科の病気と違い検査数値で表せないので客観的に見ることがすごく難しかったです。

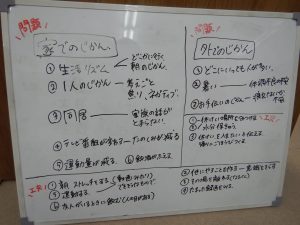

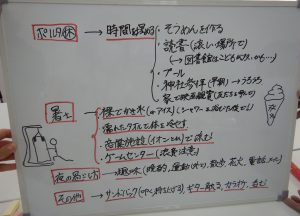

上記のようなことを防ぐためにも、自分の状態を普段から確かめておくことが大切かもしれません。調子のいいときにはこのような言動や表情になる、調子のよくないときにはこのような口癖になる、態度をとるなど。自分の気分はまわりから見てわからないことがほとんどなので、自分の状態を客観的に見る習慣をつけたり、まわりの人から教えてもらうことも大切と思います。

ポルタでは、WRAP(元気回復行動プラン)というプログラムを行いますが、自分の調子がよいとき、黄色信号がついているとき、赤信号のときなど、それぞれの状態を把握して対処法をあらかじめ考えておくというプログラムです。今後のじぶんの相棒と言っても過言ではありません。有意義なプログラムなので、ご興味のおありの方はぜひ体験してみてください。

これから季節の変動も大きくなるので、それによる体調の変化なども気づいていけるといいですね。