スマートフォンが普及し、誰でも手軽にゲームやSNSを利用することができる時代になりました。インターネットにアクセスすることが容易になった一方でスマホ中心の生活となり、ゲームやSNS関連のトラブルも増加しています。今回はWHO(世界保健機関)で新たに病気として分類されたゲーム障害についてご紹介します。ゲーム依存かも?インターネット依存ってなんだろう?そうしたことが気になる方はぜひご覧ください。

目次

・ゲーム障害とは

・ネット依存とは

・こんな人は要注意

・ゲーム障害・ネット依存の対策

・まとめ

ゲーム障害とは

WHO(世界保健機関)はゲーム障害について、国際疾病として正式に認定し、ICD-11(WHOが作成している国際疾病分類)に採用されました。ゲームが他の日常生活の活動よりも優先され、日常生活に支障があるにもかかわらずゲームをやめることができない状態が12か月以上継続しているとゲーム障害と診断される可能性があります。症状が重い場合は12か月未満でも診断されることがあるそうです。ゲームをやめることがコントロールできず、日常生活に困っている人はゲーム障害の可能性があります。ゲームをしている人の中でゲーム障害の影響を受けている人はごくわずかではありますが、ゲームをすることによって避けられている日常の活動やゲームをすることによっておこる身体的・心理的健康の変化には注意しておく必要があります。

ゲーム障害になると、脳はゲームに対して依存状態となり、理性をつかさどる脳の機能が低下していきます。アルコール依存やギャンブル障害同様の衝動的な欲求に襲われ、コントロールすることが難しくなります。

ゲーム障害によって起こる問題として、学校を欠席したり仕事を欠勤したりする、昼夜逆転する、物に当たる、家族に対する暴力、といったことが挙げられます。家族との関係悪化や退学・失職といった社会からの孤立も大きな問題です。

ネット依存とは

ゲーム障害と近い用語としてネット依存というものがあります。ネット依存とは、ゲームやSNSなどの使用について以下のような状態を指しています。

1. 過度の使用(時間感覚の喪失や基本的欲求の無視を伴うことが多い)。

2. ゲームやSNSを利用できないときに怒り、緊張、抑うつなどの感情を伴う。

3. ゲームやSNS利用により否定的影響(嘘、口論、成績不振、社会的孤立など)が生じる。

ネット依存か気になった方はインターネット依存度テストを参照ください。

IAT(インターネット依存度テスト) | 依存症スクリーニングテスト | 病院のご案内 | 久里浜医療センター (hosp.go.jp)

ゲーム障害やネット依存という言葉はスマホ中心の今の世の中で急速に注目されています。

こんな人は要注意

ゲーム障害やネット依存の兆候に気づくことが大切です。下記の項目が当てはまるなという方は注意が必要です。

・ゲームやインターネットなどの使用時間がかなり長くなった。

・昼夜逆転の生活になった。

・他のことに興味を示さない。

・ゲームやインターネットなどの使用について指摘すると過剰に怒る。

・課金が多い。

当てはまる項目が多い方は、ゲームやインターネットなどの使用によって日常生活への影響が表れ始めているようです。

ゲーム障害・ネット依存の対策

予防 ゲーム障害・ネット依存にならないために

・リテラシー教育を行う。

・利用時間を決め、制限する。

・ゲームやインターネット以外に充実した時間をつくる。

対策 ゲームやインターネットがやめられなくなったら

・やめられない背景を考える。

なにか嫌なことがあった、生活がうまくいかないなど没頭したくなる背景があるかもしれませんし、発達特性や精神状態からコントロールが難しい状態かもしれません。

・依存症治療ができる医療機関を受診する。

カウンセリングや入院などによる治療を受けてみるのも一つの方法です。

まとめ

ゲーム障害やネット依存はスマートフォンが普及し、近年注目されています。楽しくゲームができている状態であればよいのですが、日常生活に支障をきたした際には注意が必要です。ゲーム障害やネット依存が疑われる状態では家族とのトラブルが起こり、関係が悪化しがちです。家族で抱え込まず、まずは周囲の相談できる人や専門機関に相談してみましょう。

働き始めてミスが続き、注意ばかりされる、怒られてばかりの毎日…。発達障害があり、働くことが不安。そのように感じていることはありませんか?今回は発達障害の方が働くうえで気をつけるとよいポイントについてご紹介します。

目次

発達障害とは?

働くうえでの工夫(コミュニケーション)

働くうえでの工夫(作業時)

まとめ

発達障害とは?

発達障害とは、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)など生まれながらにもった特性のアンバランスさのある状態です。社会活動において生きづらさや困難さを抱えやすい障害です。<(大人の発達障害とは|就労・生活支援ポルタBLOG|名古屋市の就労・生活支援ポルタ (porta-job.com)>

発達障害の方は特性から社会生活を送るうえで困難に直面しやすいです。周囲の配慮も大切ですが、周囲の理解が得られないことも少なくありません。周囲との齟齬を減らしていくための関わり方を見つけていくとストレスの少ない生活を送ることができます。

働くうえでの工夫(コミュニケーション)

職場でコミュニケーションをとる際に工夫できる点をご紹介します。

指示されたことがわからない

・文字や図など理解しやすい形にしてみる。

口頭での指示だけだと、どのように動いたらよいのかわからないことがあるかもしれません。手順をリスト化したり、図にしたりすることで理解しやすくなるかもしれません。

・指示を復唱する

指示を一度で理解できるとは限りません。指示を受けて、自分が理解していることを復唱して伝えましょう。復唱することで、間違っていたり、ズレていたりするときは相手に修正してもらえるようになります。

・質問する

わからないと感じたら臆せずに質問しましょう。「いい感じにやっといて」など抽象的な指示があるかもしれません。どのようにしたらよいのか具体的なイメージができるように確認しましょう。何がわからないのかもわからないときもあると思います。そうしたときも、自分が理解できていないことを伝えましょう。

・優先順位をつける

いろいろな指示があったとき、何から手をつけていいのかわからないことがあるかもしれません。どの順番で取り組むとよいのか、優先度が高いことはどれなのか、いつまでにやらなくてはいけないのかなど、取り組む手順を決めましょう。一つ一つやることを整理すると動きやすくなります。

報連相ができない

・今話してもよいか尋ねる

どのタイミングで話しかけてよいのかわからないときは、今○○について伝えてもよいか聞きましょう。

・報告する日時やタイミングを決めておく

事前に相談して、定期的に報告する時間を決めておくと報告しやすくなります。また、どこまで仕事が進んだら報告するといった、仕事の進捗状況に応じて報告するタイミングを決めるのも一つの方法です。

・報告する内容を確認する

何について報告しなくてはいけないのかわからないときは、何について報告が求められているのか具体的に確認しておきましょう。誰に報告したり、相談したりしたらよいのかわからないときは、何については誰に報告するということを決めておくとよいでしょう。

・事前に話す内容をまとめる

報告するときに、何について話したらいいのかわからなくなってしまう人は、事前に紙に書き出すなどして報告する内容をまとめておくと戸惑わずに伝えられます。

働くうえでの工夫(作業時)

職場で作業をしているときにできる工夫についてご紹介します。

集中できない/集中しすぎてしまう

・アラームを設定する

何分おきに休憩をとるなどアラームを設定するとメリハリをつけて仕事しやすくなります。

・パーテーションで席を仕切る

周りの音や人の動きが気になって集中できないときは、パーテーションで仕切りを作ると集中しやすくなるかもしれません。音に過敏な方はノイズキャンセリングイヤホンをつけることも方法の一つです。こうしたことを行う前に職場の上司や人事に相談してみましょう。

仕事の段取りができない

・仕事を具体的に理解する

全体像をつかむことが苦手な人は、仕事を具体化すると取り組みやすいでしょう。手順など一つ一つのことを具体的にどう動いたらよいか整理してみましょう。何をやらなくてはいけないのか行動をリスト化すると理解しやすくなります。

・手順を決める

いくつもやらなくてはならないことがあるときは、戸惑ってしまうこともあると思います。マルチタスクが苦手な人は特に、優先順位をつけて一つ一つ取り組むようにすると仕事がやりやすくなるでしょう。急遽仕事を頼まれたときは優先順位を考え、取り組む手順を決めると落ち着いて取り組むことができるでしょう。

・スケジュールを立てる

何をいつごろまでに行うとスムーズに進むのか書き出してみましょう。期日までに何をしたらいいのかわかりやすくなります。スケジュールを決めるときはギリギリの計画ではなく、ゆとりをもった計画を立てましょう。急に別の仕事が入ったり、やり直さなくてはならないことも考えられます。トラブルがあっても対応できるように、余裕をもって計画を立てましょう。

まとめ

働くうえで発達障害の方が抱えやすい困りごとについてご紹介しました。職場によってさまざまな環境があると思います。ここで紹介したことだけでなく、ご自身でできる工夫をやってみるのもいいかもしれません。

大人の発達障害とは

最近、メディアなどでも取り上げられるようになった「発達障害」という障害について。今回は、「大人の発達障害」というテーマで、発達障害の概要から、ポルタで実施している、「大人の発達障害」というプログラムをご紹介します。

目次

発達障害とは

大人の発達障害とは

主な3種類

対処法・ポルタの「大人の発達障害」プログラム

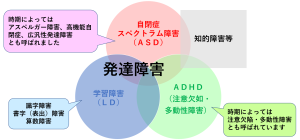

発達障害とは

発達障害とは、生まれつき脳の各部位のはたらきにアンバランスさがあり、幼児の頃から行動面や情緒面で発達の遅れがみられるという特徴があります。特に、人とのかかわりや、集団行動の難しさなど、社会の中での生きづらさや困難さが生じやすい障害です。最近では、1歳半検診や、3歳児検診などが発達障害の早期発見の場となっています。

大人の発達障害とは

発達障害には様々な種類と程度があり、子供の頃から診断がおりる場合もあれば、大人になってから初めて診断がおりる場合もあります。つまり、日常生活はそれなりにこなせても、社会生活、特に就職してから人間関係や仕事などに支障をきたし、そのことをきっかけにうつ病などを二次障害として発症し、精神科を受診して初めて「発達障害」の診断がおりるというケースも増えてきているのです。

主な3種類

発達障害は主に3種類に分類されます。

①自閉スペクトラム障害(ASD)

「社会コミュニケーションの障害」と、「限定された反復的な行動」という特徴をもちます。

具体的には…

□暗黙のルールを理解するのが苦手である

□社交辞令が苦手で、言葉通りに理解してしまう

□こだわりが強い(作業の進め方、収集物、偏食など)

□ルールやマニュアルに沿った行動が得意

□専門用語に関心が高く、難しい表現を使いがち

□相手の気持ちや感情を読み取るのが苦手

□臨機応変な対応が苦手

□全体を把握するのは苦手だが、細かい点には気がつく

得意なこと

□集中力が高く、ルールや手順に厳格である

□繰り返し作業や、緻密(ちみつ)な作業が得意である

□視覚情報に強く、細かいところまで目が届く

②注意欠如・多動性障害(ADHD)

不注意、多動性、衝動性が組み合わさった障害です。

具体的には…

□片づけや整理整頓が苦手

□持ち物をすぐ失くしてしまう

□ケアレスミスが多く、気が散りやすい

□約束や時間を守ることが苦手

□自分が興味をもつことには積極的に取り組み、優先順位付けが難しい

□衝動的な発言や行動をすることがある

□好きなことに集中し過ぎ、のめり込みやすい依存傾向がある

(アルコール、薬物、買い物、ギャンブル依存など)

得意なこと

□行動力やエネルギー量が高い

□豊かな発想力、独創性がある

□興味のある分野であれば、没頭して成果を出す

□周囲の環境に対する感受性が強い

③学習障害(LD)

限局性学習症(SLD)ともいい、知的発達に遅れは無いが、読み書き計算など特定の領域が極端に苦手

具体的には

□文書を正確に読み、理解するのが難しい(読字障害:ディスレクシア)

□文字を正確に書き、筋道の立った文書を作成することが困難(書字表出障害:ディスグラフィア)

□暗算やひっ算など、数の概念を理解することが難しい(算数障害:ディスカリキュリア)

対処法

発達障害傾向のある方の中でも、その程度が周囲からみてはっきりとわかるほど強くなかったり、周囲に理解者がいなかったりした場合、幼少期に診断がおりないまま大人になる方も多くおられます。他者との違いを感じながらも、ご自身が発達障害であることにきづかないまま、悩んでおられる方もいるかもしれません。発達障害の困りごとがきっかけで、生きづらさがつのり、二次障害としてうつ病や不安障害、睡眠障害などの精神的な疾患が引き起こされる可能性もあります。そのような場合は、自分1人でなんとかしようとせず、まず身近な人や専門家、行政などに相談することで、新しい発見があるかもしれません。

ポルタの「大人の発達障害」プログラム

ポルタでは、毎週火曜日の午前中に「大人の発達障害」プログラムを実施しています。発達障害の診断のある方も無い方も、グレーゾーンの方(発達障害の傾向がある方々)もご参加いただける、オープンなプログラムです。障害理解や対処法などについて、みなさんで学びを深めています。

これまでのプログラム内容

□大人の自閉症スペクトラムのためのコミュニケーション・トレーニング

□ADHDタイプの大人のための時間管理

□認知特性

□読書会(アスペルガー、ASDなどに関する漫画)

□事例検討会

□ピアサポート相談会

□私のトリセツ

□合理的配慮のための資料作成

ポルタご利用を希望されている方は、いつでも無料で見学や体験に参加していただけます。

自分自身をケアする ストレスマネジメント

今回は自分自身でできるストレスマネジメントについてご紹介します。仕事や学校、家庭など、様々な場所でストレスを感じることがあるのではないでしょか。「ストレスなんてなくなればいいのに…」と思うかもしれませんが、私たちの生活でストレスをゼロにすることはできません。ストレスを減らし、ストレスとうまく付き合う方法を身に着けることは大切です。ストレスを抱えたときには、誰かに頼ることも対策の一つでしょう。それと同時に日々のストレスを自分自身でも対処することができると、より軽やかな気持ちで過ごすことができる時間が増えていくのではないでしょうか。

目次

- ストレスとは

- ストレスによって引き起こされるサイン

- ストレスをためない生活

- まとめ

- ストレスとは

嫌なことや辛いことがストレスだと思う方が多いかもしれませんが、楽しいことや喜ばしいこともストレスの原因となります。就職や引っ越し、結婚なども人生の中での大きなストレスの一つとなります。

ストレスとは、外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のこといいます。ストレスには、以下のようなものがあります。

環境要因:天候や騒音など

身体的要因:病気や睡眠不足など

心理的要因:不安や心配事など

社会的要因:仕事が多忙、人間関係など

ストレスは様々ありますが、そのストレスが対処できない困難なものであったり、不調を引き起こしたりする要因となるのかは人それぞれです。ストレスによって引き起こされる自分自身のサインに早く気づくことができると、セルフケアが早くとれるようになります。

- ストレスによって引き起こされるサイン

ストレスを受けている状態では心身の様々なサインが出ます。ストレスを受け続けることでさらに調子を崩してしまう可能性があります。よくみられるストレスのサインには以下のようなものがあります。

ストレスのサイン

・眠れない、夜中や早朝に目が覚める

・肩こりや頭痛、腹痛などが出る

・下痢や便秘になる

・めまいや耳鳴りがする

・イライラする

・怒りっぽくなる

・些細なことで驚いたり、急に泣き出したりする

・気分が落ち込んでやる気が出なくなる

・人付き合いが面倒になり、避けるようになる など

いつもと違う心身の状態はストレスのサインかもしれません。ストレスのサインに気づくことができたら、ストレスを緩和する方法を実践してみましょう。

- ストレスをためない生活

ストレスは私たちの生活から切り離すことができないほど身近なものです。ストレスが大きすぎたり、長く続いたりすることで心身の不調をきたすことがあります。自分にできるストレスの対処法について考えてみましょう。

生活習慣を整えましょう。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動が心の健康にも役立ちます。リラックスすることや気晴らしになるようなことも効果的です。

1. 運動

運動には、ネガティブな気分を発散させたり、心身をリラックスさせ、睡眠リズムを整えたりする働きがあります。軽いランニングやサイクリング、ダンス、散歩など、自分にできそうな運動をしてみるとよいでしょう。

2. 自分の気持ちを紙に書く

もやもやした気持ちを抱えて苦しいときは、その気持ちを紙に書いてみましょう。文章やイラスト、意味のない書きなぐり、どのようなものを書いても構いません。頭で考えるだけでなく、手を動かすことが大切です。

3. 気晴らしになることをする

音楽を聴く、歌を歌う、ドラマを観る、おいしいご飯を食べる、写真を撮るなど自分にとって穏やかさや楽しさを感じることをしてみましょう。

- まとめ

ストレスを感じる場面はたくさんあると思います。ストレスを感じた際に、自分自身のストレスをサインに気づいて、ストレスを軽減する方法をとることは、ストレスを抱え込みすぎない生活を送るために大切なことです。どのようなときに自分はストレスを感じやすく、どのようなストレスの反応がでるのか、自分自身を理解することでストレスに対処しやすくなります。ここで紹介したことを参考にして、ストレスを感じた際にどのような行動をとると気持ちが軽くなるのか自分なりの方法を探してみましょう。

不眠の対処法

「なかなか寝つけない」、「寝ても何度も目が覚めてしまう」など、睡眠についてお困りではないでしょうか?睡眠時間が短くなったり、睡眠の質が低下したりすることで日常生活において支障をきたすこともあります。今回は不眠についてお困りの方に向けた情報をお伝えします。

目次

●睡眠障害とは?

●睡眠不足によって起きる問題

●睡眠障害を改善するには?

●まとめ

●睡眠障害とは

睡眠に関する診断として「睡眠障害」というものがあります。厚生労働省によると、睡眠障害とは、「睡眠に関連した多種多様な病気の総称。大きく分類すると、不眠症・過眠症・睡眠時随伴症がある。」とされています。

睡眠障害 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)

睡眠障害の中でも多いのが、不眠症です。不眠症とは入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害などの睡眠問題が1ヶ月以上続き、日中に倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲低下などの不良が出現する病気です。

不眠症のタイプ

入眠障害:布団に入ってもなかなか寝つけない。寝つくまでに2時間以上かかる。

中途覚醒:眠りが浅く、途中で何度も目が覚める。高齢になると多く見られる。

早朝覚醒:朝、望む時刻より2時間以上早く目が覚めてしまい、眠りたいのに眠れない。

熟眠障害:睡眠時間の割には朝起きたときにぐっすり眠れたという満足感が得られない。

●睡眠不足によって起こる問題

・精神機能の低下

熟睡できない期間が続くと、疲労がとれず、日中の眠気や意欲の低下、記憶力の低下など精神機能の低下を引き起こすことがあります。日中ぼーっとしてミスが増える、気分が沈みがちになる、些細な刺激に反応して怒りっぽくなるなどの症状がみられやすくなります。職場や学校、対人関係などでミスやトラブルが起こりやすくなります。

・生活習慣病のリスク

体内のホルモン分泌や自律神経機能にも大きな影響を及ぼすことがあります。睡眠不足になることで、ホルモン分泌に影響し、食欲が増大する傾向があります。他にも慢性的な寝不足状態にある人は糖尿病や心筋梗塞・狭心症などの冠動脈疾患といった生活習慣病にかかりやすくなることがわかっています。

●睡眠障害を改善するには?

就寝・起床時間を一定にする:睡眠–覚醒は体内時計で調整されています。夜更かしや寝坊、昼寝のしすぎなどは体内時計を乱すので注意が必要です。終末に夜更かしをしたり、寝だめをしたりすると体内のリズムが乱れやすくなります。平日・終末にかかわらず同じ時刻に就寝、起床することが大切です。

適度の運動をする:ほどよい肉体的疲労は心地よい眠りを生み出してくれます。運動は午前よりも午後に軽く汗ばむ程度の運動をするのがよいようです。汗ばむ程度の運動を30分~1時間程度行うとよいでしょう。厳しい運動は刺激となり、寝つきを悪くするため逆効果です。短時間の集中的な運動よりも、負担にならない程度の有酸素運動を長時間継続することが効果的です。

太陽光を浴びる:太陽光などの強い光は体内時計を調整する働きがあります。光を浴びてから14時間目以降に眠気が生じてきます。そのため早朝に光を浴びると夜寝つく時間が早くなります。スマホやパソコンなど夜に照明を浴びすぎると体内時計が遅れて早起きがしにくくなります。

寝る前のリラックスタイム:副交感神経を活発にさせることがよい睡眠には大切です。40度前後のぬるめのお風呂にゆっくり入ることや好きな音楽を聞く、読書をするなどでリラックスする時間をとって心身の緊張をほぐしましょう。

自分流のストレス解消法をもつ:ストレスは眠りにとって大敵です。音楽、読書、スポーツ、旅行など自分に合った趣味を見つけて上手に気分転換をはかり、ストレスをためないようにしましょう。

食事・飲酒:夕食は最低でも寝る2時間前には終わらせ、腹八分目を守りましょう。夕食後のカフェインは寝つきを悪くしたり、熟睡の妨げとなったりする可能性があります。また、寝酒をすると一時的に眠りやすくなるように感じるかもしれませんが、効果は長続きしません。飲酒後は深い睡眠が減り、早朝覚醒が増えてきます。不眠の対処としてお酒を使ってはいけません。

睡眠時間にこだわらない:睡眠時間は個人差があり、何時間眠りたいと目標を立てる必要はありません。眠気がないときには、寝床から出てしまってもかまいません。寝床にいる時間が長すぎると熟眠感が減ってしまいます。あまり眠れず、日中に眠気があるときは30分以内の昼寝をするとよいでしょう。

眠れないことを気にしない

今日も眠れないと思うほど不安になり、「早く眠らないと」と焦れば焦るほど目が冴えてしまう。不眠が続くうちに寝床に向かうだけで緊張してしまい、夜になるのが憂鬱担ってきます。そのようなときは、「どうせいつかは眠くなるのだから、眠くなるまで起きていよう」くらいに割り切った方がよい効果をもたらします。

●まとめ

いかがでしたか。睡眠で気になっていたことは解決したでしょうか。不眠について調べるといろいろな情報が出てきます。ご自身で対処方法を見つけ、試してみてもなかなか効果が見られないこともあるかもしれません。

不眠の原因はストレスや心・身体の病気など様々あり、ご自身での対処が難しいこともあるかと思います。専門そうした際には専門医に相談してみましょう。

うつ病とは

仕事や人間関係など様々なことから憂うつな気分が続いている、楽しめていたことが楽しくないと感じる、何事にもやる気がでないと感じていませんか?もしかしてうつ病かもしれないと感じている方のための情報をご紹介します。

目次

●うつ病とは?

●うつ病の原因は?

●うつ病のサイン

●うつ病の治療法

●まとめ

●うつ病とは?

うつ病は100人に約6人が生涯のうちにうつ病を経験しているという調査報告があり、うつ病は決して珍しい病気ではありません。罹患率は女性の方が男性よりも1.6倍ほど高いと言われています。ライフステージに応じて、妊娠や出産、更年期などと関連の深いうつ状態には注意が必要です。女性の方がうつ病の罹患率は高いですが、性別に関わらず、子どもから大人まで誰しもうつ病に罹る可能性があります。

うつ病|こころの病気を知る|メンタルヘルス|厚生労働省 (mhlw.go.jp)によると、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいなどの身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があるそうです。

アメリカ精神医学会が発行している診断マニュアルであるDSM-5によると、以下の9項目のうち、①または②のいずれかを含む5つ以上の項目の症状が2週間以上継続されている場合にはうつ病である可能性が高いです。

①抑うつ的な気分がある

②興味関心・喜びの感情が目立って少なくなる

③急激に痩せる・太る/食べない・過食する

④眠れない/眠りすぎる

⑤気持ちが落ち着かずに行動し続ける/気持ちも体も動かせない

⑥疲れがやすい、やる気が出ない

⑦自分には価値がないと感じる

⑧落ち着いて考えられない/決められない

⑨死にたいと思う

ただし、これらの項目に当てはまればうつ病として診断できるというものではありません。上記の診断基準以外にも様々な観点から診断が下され、治療が必要と判断されれば治療を開始することになります。自己判断で納得するのではなく、気分の落ち込みやこれまでのように日々の活動が楽しめないなど様々な症状を感じている方は、一度精神科や心療内科を受診してみるとよいかもしれません。

●うつ病の原因は?

うつ病発症の原因は今のところはっきりとしたことはわかっていません。様々な説がありますが、感情や意欲に関連する脳の働きに不調が生じていると考えられます。うつ病の背景には、いじめやパワハラなどつらいできごとが指摘されることが多いですが、結婚や就職、引っ越しなど必ずしもつらいできごとではないことの後に発症することもあります。

●うつ病のサイン

うつ病のサインとしてみられるものでは、以下のようなものがあります。

・表情が暗い

・自分を責めてばかりいる

・涙もろくなった

・反応が遅い

・イライラや不安の感情のコントロールが効かないことがある

・落ち着かない

・飲酒量が増える

・体が重くて朝がつらい

・朝起きることがつらい、会社や学校にいけない

・やらないといけないことが手につかない、あるいはできない

・考え事をしていることが多く、ネガティブなことが頭から離れない

・自分が生きていることや生活していることへの意味を感じられない

・食欲がない

・性欲がない

・眠れない、過度に寝てしまう

・身体がだるい、疲れやすい

・頭痛や肩こり

・動悸

・胃の不快感、便秘や下痢

・めまい

・口が渇く など

これらのサインをご自身で感じられた場合には、専門家や周囲の人へ相談してみましょう。周りの方でこれらの項目に当てはまるような人がいる場合には、まずは話を受け止め、専門機関など信頼できる相談先を頼れるとよいでしょう。

●うつ病の治療法

休養をとること

うつ病の治療を考える前に、心身の休養がしっかりととれる環境を整えることが大切です。強いストレス源にさらされたままでは落ち着いた気持ちになることは困難です。ストレス源がはっきりしている場合はそうした環境から離れて過ごすことができるとよいでしょう。心身をゆっくりと休め、食事や睡眠が十分にとれる生活を送ります。

薬物療法

うつ病の治療法の一つが薬物療法です。主に使われる治療薬は抗うつ薬で、継続して服用することで効果を発揮します。すぐに効果が出るわけではないので、薬について不安に感じたり、抵抗感を感じたりする方もいるかもしれません。しかし、自分の判断で薬の量を調整したり、中断したりしてはいけません。薬を服用することへの不安感や抵抗感を感じている人もいるのではないでしょうか。そうしたときには、主治医に薬を服用することの不安感や抵抗感も相談しましょう。主治医とのコミュニケーションをとることは治療にとってとても大切なことです。自分の気持ちを伝えられるといいでしょう。

精神療法

精神療法には支持的精神療法と呼ばれる基本的な治療法に加えて、認知行動療法などより専門的な治療法があります。認知行動療法では自分の思考や考えを整理しながら、より適応的な考え方や行動をとることができるように話し合っていきます。

その他の治療法

その他のうつ病の治療法として高照度光療法、修正型電気けいれん療法、経頭蓋磁気刺激法などが用いられることもあります。

●まとめ

うつ病についてどのような症状があるのか、治療法はどのようなものがあるのかご紹介しました。うつ病の症状からの回復には、家族や職場など周囲からのサポートも重要です。まずは周囲に調子がよくないことを相談してみましょう。ご自身や周囲の方でうつ病を疑うような症状の方がいたら一人で抱え込まずに、精神科や心療内科など専門家に相談することも大切です。